日々の通知音に追い立てられ、指先がスクロールの癖を覚えてしまったとしても、本を開く瞬間だけは時間が自分に戻ってきます。

ページをめくる速さは呼吸の深さと連動し、段落の切れ目で心がほどけ、言葉の余白で自分の感情に気づける——読書は「情報消費」ではなく「自分への帰還」です。

紙の本がくれるもの

電子でも読める時代に、紙の本を選ぶ理由は単にノスタルジーではありません。

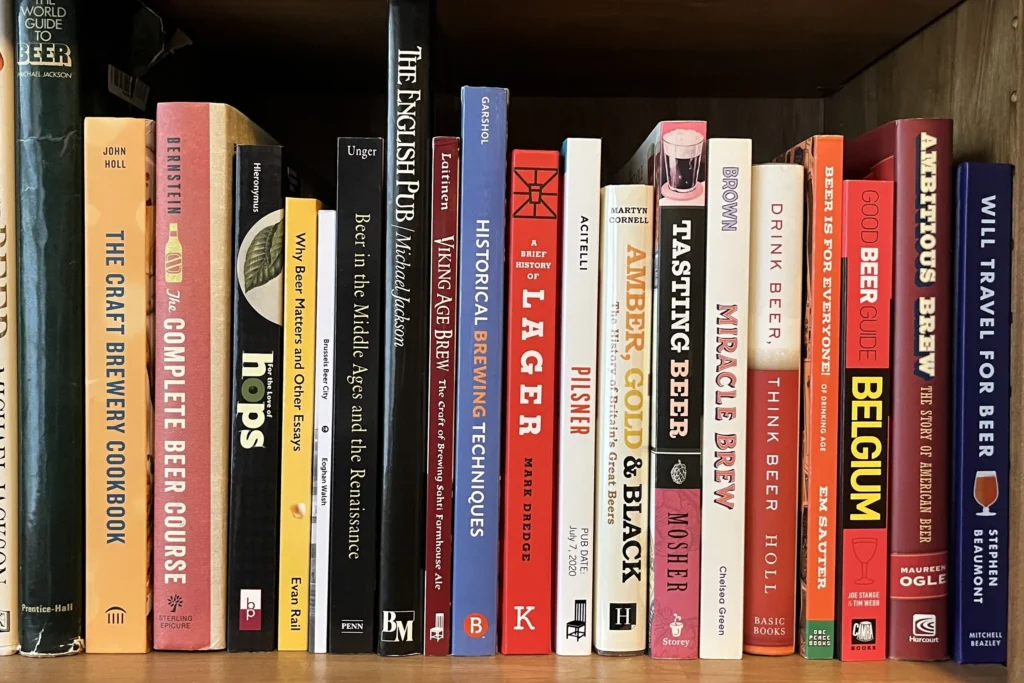

装丁の手触り、背表紙の存在感、机に置くだけで空気が少し変わる“気配”は、物としてそこに在る本だけの贈り物です。

読み終えた後も、書棚の一角に視線を送るたび、物語の温度が微かに蘇る——その反芻は、データのサムネイルだけでは生まれません。

デジタル時代の現実と希望

現実として、読書行動や書店の風景は大きく変わっていますが、変化は終わりではなく再定義の始まりです。

コミック市場で電子が主流となる一方、紙の体験価値は依然として強く、用途での賢い使い分けが読書の幅を広げています。

「どちらが正しいか」ではなく、「どんな時間を生みたいか」で選ぶ時代——それが今です。

読む痕跡という記憶

鉛筆の書き込み、角の小さな折り目、ふと挟んだレシート——読んだ日々の微細な痕跡は、再読のたびに新しい物語を呼び込みます。

読了後に残るのは要約ではなく、心に根づいた比喩や言い回し、そしてあの時の空気の手触りです。

読書の記憶はページの外側にも宿り、生活のリズムに沁みこんでいきます。

ReadersNookkの選書の哲学

私たちは、いま読む意味がある一冊を、流行の速度ではなく読者の鼓動に合わせて選びます。

古典から現代作まで、語り継がれる言葉を丁寧に棚へ迎え、長くそばに置ける本だけを手渡すことを約束します。

「情報の新しさ」より、「体験の深さ」を——それがReadersNookkの変わらない基準です。

今日の特選

- ハーパー・リー『アラバマ物語』

偏見や正義を巡る静かな対話は、読む人の人生の位相に応じて違う光を放ちます。

法廷の緊張感だけでなく、子ども目線の世界認識が物語を普遍へ押し上げます。 - アントワーヌ・ド・サン=テグジュペリ『星の王子さま』

「大切なものは目に見えない」という一文が、読む時代によって異なる表情を見せる稀有な本です。

寓話の装いで、責任、関係、孤独といった成熟のテーマをやさしく解き明かします。 - 吾峠呼世晴『鬼滅の刃』第1巻

痛みの記憶とやさしさの倫理が、冒頭から物語の駆動力として明滅します。

ジャンルの枠を超え、喪失と再生の物語として世代を横断する共感を呼び続けています。

読書時間を取り戻す小さな工夫

- 朝の5分を「1段落だけ」の儀式にする。短い開始は驚くほど継続の助走になります。

- 通勤の最後の駅1つ手前で本を閉じ、余韻を持ち帰る。定着は余白の時間に起こります。

- 夜は画面の明かりではなく、ページの白さに瞳を休める。睡眠の質にも静かに効いてきます。

紙と電子の賢い併走

長距離の移動や調べ物には電子を、深い没入や所蔵のよろこびには紙を——目的で切り替えると、読書はもっと豊かになります。

たとえば、電子で出会い、紙で手元に残す。手元に置く基準は「また会いたい感覚があるかどうか」です。

スピードと体験価値の両立は対立ではなく、読書生態系のバランスです。

終わりに——灯を絶やさないために

読書は競争でも自己投資でもなく、心の温度を整える生活の技術です。

忙しさの只中でも、ページの白さは変わらず静かで、言葉はいつでもこちらを待っています。

次の一冊が、明日の景色をすこしだけ澄ませてくれますように。ReadersNookkの棚で、その出会いを用意してお待ちしています。